当院では、一般外科の診療を行っています。擦り傷や切り傷、やけどなど怪我の痛みできるだけ抑え、傷跡の目立たない治療を心がけています。他の医療機関で受けられた処置に対し、消毒や抜糸などの継続治療もさせていただきますので気軽にご相談ください。

より専門的な設備や機器による治療が必要な際には、近隣の連携病院をご紹介し、スムーズに治療を受けられるようサポート致します。

例えばこのような時にご相談ください

- 自転車でこけて膝を擦りむいた。(擦り傷)

- 自宅でタンスの角に引っかけて腕の皮膚が大きくめくれて血が出ている。(表皮剥離)

- 刃物やガラスなど鋭利なもので手足を切った。(切り傷)

- 頭や顔面を強く打って、血が出てきた。(頭部外傷)

- 割り箸のトゲが指に刺さった。(皮下異物)

- 飼い猫に手を引っ掻かれたり、噛まれたりした。(動物咬傷)

- 鍋をこぼしてしまい、やけどを負ってしまった。(熱傷)

- 爪の周りが腫れて化膿している、巻き爪が食い込んでいる。(爪囲炎・陥入爪)

- 1週間前に足の擦り傷ができて、それから足が腫れてきた。(蜂窩織炎)

- 他の病院で怪我の処置をしてもらって、消毒や抜糸を自宅近くで通院したい。(継続処置)

外傷(擦り傷、切り傷、表皮剥離)

怪我をした際の応急処置は、以下の2点です。

- 水道水できれいに洗浄する。

- 血が出てくる場合には、清潔な布類(ガーゼやタオルなど)で傷を5-10分ほどしっかり圧迫する。

傷口にまだ砂などの汚れがついて取れない、傷が比較的大きい、自分では処置できない、といった際にはご相談ください。消毒液は傷口の組織細胞にダメージを与えてしまうので、傷がきれいであれば積極的な消毒は不要ですが、汚れが残ってしまったり、時間経過して化膿している時には積極的に消毒や化膿止めの軟膏を使用する場合があります。

また切り傷であれば、縫合処置を行います。表面の浅い傷や表皮剥離など場合によってはテープで皮膚をくっつける、挫滅していて消毒と軟膏のみで治療することもあります。

頭部外傷

家具などの尖った角で受傷した頭部、顔面の傷は、出血が止まりにくいことがあります。できれば洗浄してから清潔な布類で5-10分圧迫して、傷口が深いようであれば病院を受診してください。医療用のホッチキスで傷口を塞ぐことが多いですが、出血がなかなか止まらなかったり、傷が大きな時には周囲の毛髪を剃ってから縫合することがあります。

頭部を強く打撲すると、頭痛や吐き気を伴うことがあるので注意が必要です。時折、慢性硬膜下血腫という病気に鳴ることがあります。頭蓋骨と脳の間にゆっくり血液が溜まって脳を圧迫することでふらついてよく転倒するようになったり、様子がおかしくなったりします。血がサラサラになる薬(心筋梗塞や脳梗塞の予防薬で飲むことが多い)を飲んでいる方や高齢者は特にリスクが高くなります。心配な方はご相談ください。

皮下異物

よくある例としては、割り箸や角材などの木片や、割れたガラス、植物の棘、虫の針などが考えられます。皮膚の下に異物が入り込んだ状態を指し、そのまま残っていると、痛みや腫れ、感染などの原因になることがあります。鑷子という毛抜きピンセットみたいな道具で取ることが多いですが、深いものだと麻酔してから処置します。

動物咬傷・蜂窩織炎

ペットの犬や猫に噛まれて来る方が多いですが、人間も含めた動物の咬み傷は細菌感染のリスクが高く、傷が塞がる前にしっかり洗浄し、抗生剤の投与が推奨されます。

小さな傷で自宅で適切な処置をされていても心配な方や、後日左の写真のように腫れてきている方は蜂窩織炎(皮膚やその下の脂肪や筋肉の組織に細菌感染を合併している状態)を発症しているので適切な治療が大事です。放置して重症化すると入院での抗生剤点滴や手術が必要になることもあるのでご注意ください。

熱傷

やけどは熱による皮膚や粘膜の赤みや水ぶくれなどのことを言い、深さによってI度熱傷からIII度熱傷に分類されます。受傷した時の応急処置として、病院へ受診するよりもまず30分を目安に冷たい水や氷嚢で冷却すること、洗浄することを勧めます。ただし、水ぶくれを伴うやけどが全身の体表面の15%以上、または痛覚がなく皮膚の色が変わった重症のやけどがある場合には入院治療が必要になるので、早期に病院へ受診してください。

| 分類 | 臨床症状 |

| Ⅰ度熱傷 | 赤くなり、痛い。数日で治る。 |

| 浅達性Ⅱ度熱傷 | 赤くなり、水疱(水ぶくれ)ができ、痛い。 水疱底は圧迫で発赤(赤み)が消失 |

| 深達性Ⅱ度熱傷 | 赤くなったり、紫色~白くなり、水疱(水ぶくれ)ができ、痛みは軽度。 水疱底は圧迫しても発赤(赤み)が消えない。 |

| Ⅲ度熱傷 | 黒色、褐色または白色。水疱(水ぶくれ)はできず、痛くない。 |

治療は、主に炎症を抑える軟膏を毎日塗ることと、細菌感染を予防することになります。重症度が高かったり細菌感染を合併すると2週間では治癒しないこともあります。ご自身で処置が難しい方はこまめに通院していただく方が良いかもしれません。

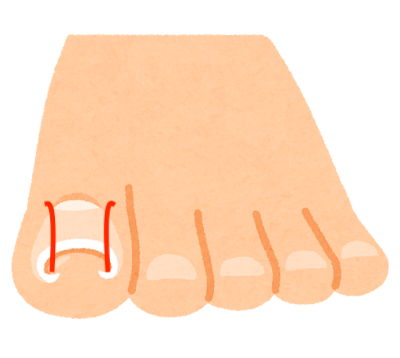

爪囲炎・陥入爪

指の爪をかんだり、深爪したり、指のささくれを取ったりした後に、爪の隙間から化膿して爪の周囲が腫れたり排膿したりしている状態のことです。膿が溜まっている場合には、針で刺したり、麻酔してから切開することがあります。腫れているだけであれば、日常でしっかり石鹸を使って手指洗浄してもらうことに加えて、軟膏や抗生物質の内服、指先の保護をしてもらい経過をみます。

また、巻き爪が食い込んで感染を起こしている場合もあります。その場合には麻酔してから爪の両サイドを短冊切りする手術を行い、まっすぐの爪が生えてくるようにします。水虫に感染して分厚くなった爪で、根本から全部爪を抜いてしまうこともあります。しばらくは靴を履いたり入浴するのに苦労するので、一度ご相談の上で話し合ってから行います。

継続処置

例えば、怪我をして出血が止まらず総合病院で縫合処置などを受けた後、しばらく連日消毒やガーゼ交換するのに通院するのに待ち時間や予約が手間になるため、当院のような自宅から近くのクリニックへ紹介となることがあります。主に消毒やガーゼ交換、抜糸などを行うことになります。気軽にご相談ください。