肺がん

肺がんとは、肺を構成する気管支や肺胞の細胞が癌化し、増殖する病気です。初期には自覚症状が少なく、健康診断や胸部CT検査で偶然見つかることもあります。このように肺がんは主に「原発性肺がん」を指しますが、肺は血流やリンパの流れによって他の臓器がんが転移しやすい場所であり、そういった移動してきた肺がんのことを転移性肺がんと言います。

進行すると 咳・痰・血痰・胸痛・息切れなどの症状が現れ、肺からの転移によって骨や脳、肝臓などにも影響を及ぼすことがあります。

肺がんは日本でのがん死亡原因の第1位であり、早期発見と治療開始のタイミングが非常に重要です。

4つの主な種類

肺がんは、顕微鏡で観察した細胞の形によって4つに分類されます。

それぞれ進行の速さや治療法が異なります。

| 分類 | 特徴 | 主な発生部位 | 治療の主な方法 |

|---|---|---|---|

| 腺がん | 進行は比較的ゆるやか 女性・非喫煙者にも多い | 肺の末梢に発生しやすい | 手術、分子標的薬、免疫療法など |

| 扁平上皮がん | 喫煙と強く関連。 | 肺の中枢に発生しやすい | 手術、放射線療法、抗がん薬治療 |

| 大細胞がん | 比較的まれ 急速に進行 | 肺のどの部分にも発生 | 抗がん薬、放射線療法 |

| 小細胞がん | 増殖が非常に速く、転移しやすい | 肺の中央部に多い | 抗がん薬と放射線療法が中心(手術はまれ) |

主な原因

| 原因 | 内容 |

|---|---|

| 喫煙 | 最も重要な危険因子。たばこの煙に含まれる発がん物質が肺細胞を傷つけます。 受動喫煙もリスク。 |

| 大気汚染・粉塵曝露 | アスベスト・ディーゼル排気などへの長期曝露。 |

| 加齢 | 50歳以降で発症率が高まります。 |

| 遺伝的要因 | 家族に肺がんの方がいる場合は注意が必要です。 |

| 慢性肺疾患 | COPDや間質性肺炎などの既往もリスクとなります。 |

主な症状

初期はほとんど症状がありませんが、進行すると以下の症状が見られます。

・長引く咳・痰(慢性咳嗽)

・血の混じった痰(血痰)

・胸の痛み・圧迫感

・息切れ・呼吸困難

・声のかすれ(嗄声)

・原因不明の体重減少・倦怠感

転移すると、骨の痛み・頭痛・めまい・黄疸などの症状が出ることもあります。

診断

肺がんの診断は、画像検査と病理診断を組み合わせて行います。

| 検査名 | 内容 |

|---|---|

| 胸部X線検査 | 肺の影の異常を確認 |

| CT検査 | 小さな病変の形・位置をより正確に評価 |

| 喀痰細胞診 | 痰の中にがん細胞が含まれていないかを確認 |

| 気管支鏡検査 | 肺の内部を観察し、組織を採取して診断 |

| PET検査 | がんの広がりや転移の有無を全身的に調べる |

| 遺伝子検査 | 分子標的薬や免疫療法を選ぶために実施 |

治療

治療方針は、がんの種類・進行度・全身状態によって決定されます。

特に進行度は「ステージ」という表現でステージ1から4(厳密にはもっと細かく)に分類され、ステージによって治療選択ならびに複合して治療を行います。

1. 手術療法

早期の非小細胞肺がん(腺がん・扁平上皮がん・大細胞がん)が対象。

胸腔鏡手術など、体への負担が少ない方法も普及しています。

2. 放射線療法

手術が難しい場合や局所治療が必要な場合に行います。

ピンポイント照射(定位放射線治療:SBRT)により副作用を軽減できます。

3. 薬物療法

進行がんや再発例では抗がん薬・分子標的薬・免疫療法を組み合わせます。

| 治療薬の種類 | 特徴 |

|---|---|

| 化学療法 | がんの増殖を抑える抗がん薬(全身投与) |

| 分子標的治療薬 | がん細胞の特定の遺伝子変異を標的に攻撃(EGFR・ALKなど) |

| 免疫チェックポイント阻害薬 | 自分の免疫力を回復させてがん細胞を攻撃する薬(オプジーボなど) |

予防と早期発見

肺がんの最大の予防法は禁煙です。また、早期発見のために次のような取り組みが推奨されます。

・定期的な胸部X線検査

・より精度の高い低線量CT(LDCT)検診

・咳や血痰が続く場合は早めの受診

よくある質問(FAQ)

Q1. 肺がんは喫煙者だけの病気ですか?

A. 喫煙は最大のリスク要因ですが、非喫煙者にも発症します。特に腺がんは女性・非喫煙者にも多いタイプです。

Q2. CT検診はどのくらいの頻度で受ければよいですか?

A. 年1回の胸部CT検査が推奨されています。早期発見に有効です。

Q3. 治療でどのくらい治るのですか?

A. 早期に発見され手術ができれば、5年生存率は70〜90%と高いです。近年使用されるようになった分子標的薬や免疫チェックポイント阻害薬のおかげで、進行していても長期の延命が可能になっています。ただし、患者さま毎のステージや全身状態、治療の副作用によっても左右されてしまうので、具体的には検査や治療を進めてみないとはっきりとは言えません。

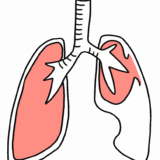

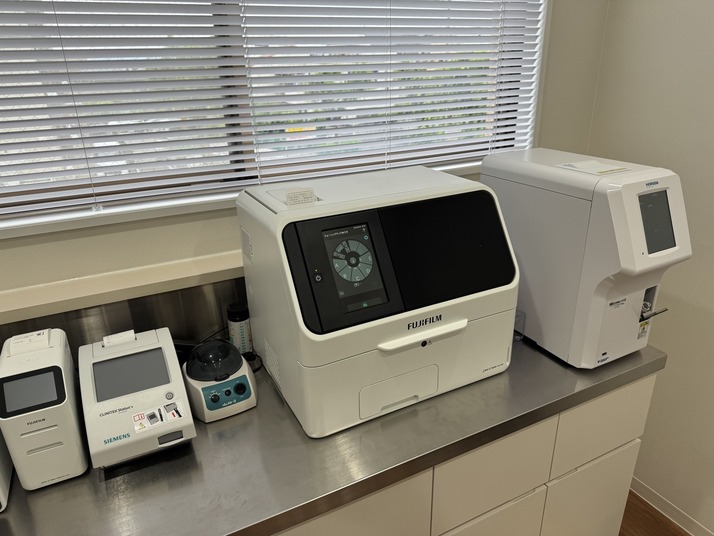

当院での対応

当院では、以下のように検査、治療や支援を行っております。

・胸部X線・CT検査による早期発見支援

・専門医療機関との連携による迅速な精密検査・治療紹介

・治療後の経過観察・生活支援

長引く咳や血痰、胸の違和感がある場合は、早めの受診をおすすめします。