発熱外来

目次

- 発熱とは

└ 発熱とその原因

└ 当院の発熱ルール - 発熱外来でよくあるお悩み

└ よくある患者さまの声

└ 発熱外来で大切にしていること - 診断の流れ

1. 問診

2. 身体診察

3. 検査

・迅速検査(インフルエンザ・新型コロナ・溶連菌など)

・血液検査

・尿検査

・画像検査(X線・超音波)

・その他の精密検査 - 治療について

└ ウイルス性感染症

└ 細菌性感染症

└ その他の感染症

└ 感染症以外(膠原病・悪性腫瘍など) - ご自宅でのケア

└ 休養・水分補給・栄養摂取・室内環境の整え方・感染拡大防止のポイント - こんな時はすぐに受診・再受診を

└ 緊急性の高い症状

└ 再受診を検討すべき症状(高齢者・お子さん・持病のある方は要注意) - 当院の診療方針

└ 慎重な鑑別診断

└ 適切な治療とは

└ 必要に応じた専門医療機関への紹介 - 最後に(ご相談・受診の目安)

└ 受診を迷った時の目安・ご相談について

発熱の原因となる病気の種類や詳細についてはコチラ

発熱とは

体温が37.5℃以上の状態を「発熱」と言います。ただし、体温は朝と夕方で変化しますし、個人差もあります。普段のご自分の体温(平熱)を知っておくことが大切です。37.5℃未満でも普段より体温が高い時には医師までお伝えください。

発熱は病気そのものではなく、あくまで「症状」です。例えば、ウイルス感染や細菌感染では、体温を上げることで免疫の働きを高め、病原体の増殖を抑えようとします。また関節リウマチなどの自己免疫性疾患では、身体の免疫が自分自身を攻撃することで体温が上がることもあります。

当院では、以下の発熱ルールで診察して、患者さまにも啓発を行なっています。

発熱ルール

①発熱から2-3日で解熱する発熱の多くはウイルス感染症で、基本的には水分摂取と休養で良くなる。

②ただし他に緊急性が高い症状がある時は、発熱初日でも血液検査やCT検査など精密検査が必要。

③黄色の鼻水や痰、レントゲンで肺炎の影があるなど、細菌感染を疑うものは抗生物質で治療。

④4日以上発熱が続いて改善が見られない、増悪する時には、血液検査、レントゲン、尿検査などを行う。

発熱外来でよくある悩み

患者さま目線でよくある話が、以下のようなものだと思います。

・新型コロナ感染症とインフルエンザの抗原検査だけして、解熱剤などのお薬を出された。

→「医者はコロナかインフルエンザにしか興味がない。」

・風邪と診断されたのに全然良くならないので、他の病院に行った。

→「あそこの病院は適当なことをしている。信用できない。」

・風邪で色んな検査をされたり、抗生物質や吸入薬をたくさん処方される。

→「結局何の病気かわからない。それでこんなにお金かかると思っていなかった。」

実は発熱の原因は非常にたくさんあります。1回の診察で全てを検査したり、説明したりすることは不可能に近いです。検査結果に数日かかったり、診断する前に症状が良くなったということもしばしば起こります。発熱の診断や治療、その説明については、医師と患者さまの間でしっかりコミュニケーションを取らなければ、「何で検査しているのかよくわからない」「こんなつもりじゃなかった」「間違った診断をされた」となってしまいがちです。

病院でよく新型コロナ感染症とインフルエンザの抗原検査を実施される理由の一部には、「感染患者数が多くて検査に引っかかる確率が高く、診断がはっきりすると説明や治療がやりやすい」ということがあります。もちろん「重症化リスクのある方に早期治療するために検査する」、「学校や会社に感染を広めないためにチェックする」など、他の理由もあります。ですので、発熱外来で大切にしていることは、当院ではなるべく患者さまの希望に沿って検査を行うかどうか判断しています。

もちろん、検査しなければ重大な疾患を見逃してしまう恐れがあると医師が判断した場合には、強く検査を勧めさせていただきます。

診断の流れ

当院では、以下のような流れで診断を行います。

1. 問診

まず特に重要なポイントを聴取します。

- いつから症状があるか

- どのような症状があるか(発熱の程度、随伴症状)

- 症状の経過(良くなっている、悪くなっている)

- 周囲での感染症の流行状況

他にも以下のような項目が決め手になることもあります。

海外渡航歴、持病・アレルギーの有無、服用中の薬、最近受けた医療処置(手術、歯科治療など)、ペットの飼育状況、職業・趣味など

例えば、「ペットのオウムの糞が原因で肺炎を起こしていた」、「数日前に抜歯していて血液内に細菌が侵入したことが原因で高熱が出た」ということもあります。

2. 身体診察

風邪症状のある方は、まず以下の点を確認します。

- 体温測定

- 風邪症状:鼻水、喉の違和感・痛み、咳、痰の有無

- 他の全身症状:頭痛、関節痛、下痢など

喉の痛みだけの方は、ウイルス感染よりも喉の細菌感染(溶連菌)などを考慮したり、黄色の鼻水と頭痛がメインの方は副鼻腔炎を疑ったりします。他には、以下の項目もチェックします。

聴診器で肺の音・心臓の音を聞く、首・わきの下・鼠径部のリンパ節の確認、皮膚の観察(発疹や腫れの有無)、腹部の診察など

3. 検査

症状や身体診察の結果に応じて、以下のような検査を行います。

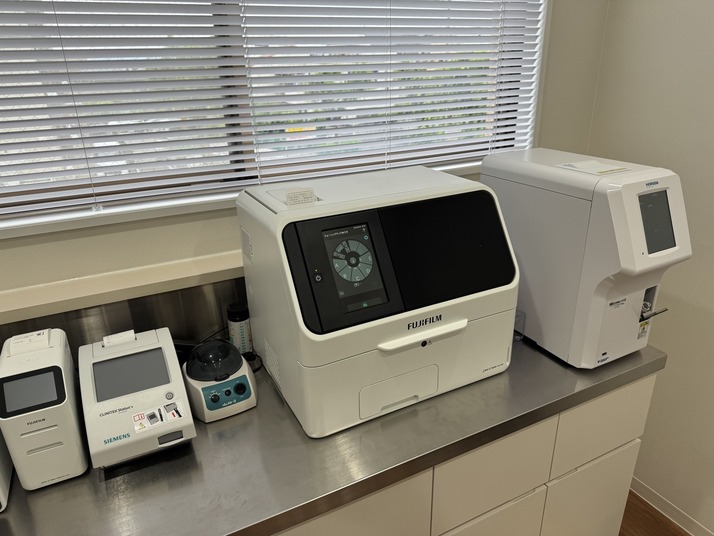

迅速検査

- インフルエンザ

- 新型コロナウイルス

- 溶連菌(ただし5-15歳が最も多い、マスクのない家庭内感染では大人も疑う)

血液検査

白血球数:増えていれば細菌感染、減っていればウイルス感染や血液疾患の可能性

CRP(炎症反応):炎症の程度を示します

白血球分画:好中球が多いと細菌感染、リンパ球が多いとウイルス感染の可能性

肝機能、腎機能:肝臓の酵素が上がっていれば肝炎や胆嚢炎など、腎臓が悪い時は治療薬の量を調整することがあります

尿検査

尿路感染症が疑われる場合

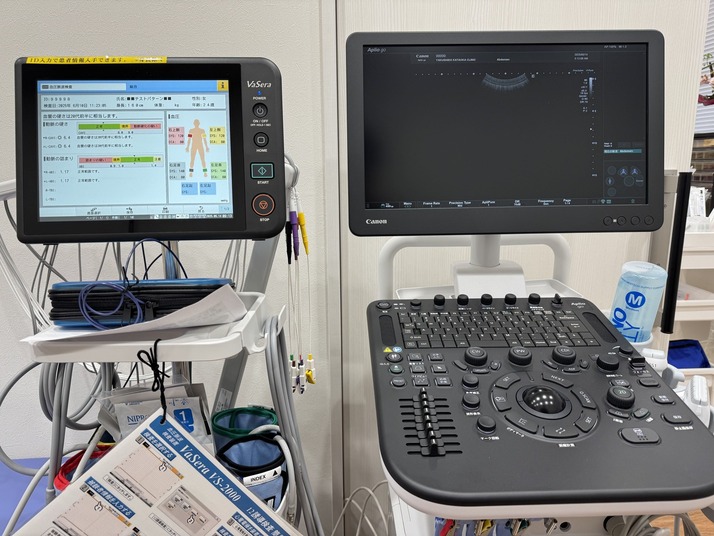

画像検査

胸部X線検査:肺炎の有無

超音波検査:腹部臓器の評価

その他の専門的検査(総合病院を紹介します)

- CT検査・MRI検査

- 各種培養検査(血液、痰、尿)

- 喀痰検査(かくたんけんさ:痰の検査)

- 各種抗体検査

- 自己抗体検査(膠原病が疑われる場合)

- 腫瘍マーカー

- 骨髄検査(血液疾患が疑われる場合)

治療について

病気の種類や症状の程度に応じて、適切な治療を行います。

実際に考えられる病気については、かなり種類が多いですがコチラをご参照ください。

ウイルス性感染症の治療

- 対症療法が中心:解熱鎮痛薬、咳止め、鼻水止めなど

- 十分な休養と水分補給

- インフルエンザ、新型コロナウイルスには抗ウイルス薬があります

細菌性感染症の治療

- 抗生物質(抗菌薬)による治療

- 細菌の種類や感染部位によって薬を選択します

- 処方された期間はきちんと飲み切ることが大切です

その他の感染症の治療

- 結核:複数の抗結核薬を6ヶ月以上

- 真菌感染症:抗真菌薬

- 寄生虫感染症:抗寄生虫薬

感染症以外の治療

- 膠原病:ステロイド、免疫抑制薬

- 悪性腫瘍:化学療法、放射線療法、手術など

- 薬剤熱:原因薬剤の中止

- 甲状腺機能亢進症:抗甲状腺薬

ご自宅でのケア

症状が軽い場合や治療開始後は、ご自宅で以下のケアを行ってください。

1. 十分な休養と睡眠

体を休めることが最も大切です。

2. 水分補給

こまめに水分を取りましょう(水、お茶、スポーツドリンク、経口補水液など)。

3. 栄養補給

食べられるものを少しずつ摂りましょう。

4. 部屋の環境を整える

適度な温度・湿度を保ち、換気をこまめに行います。

5. 他の人への感染を防ぐ

マスク着用、手洗い、タオルや食器の共用を避けましょう。特に胃腸炎の時には要注意です。

食事は別々に行う、入浴は最後にするなども大切です。

こんな時はすぐに受診・再受診してください

緊急性の高い症状

- 呼吸が苦しい、息切れがする

- 意識がもうろうとする

- 顔色が悪い、唇が紫色

- ぐったりして動けない

- 水分が取れず、尿が半日以上出ない

- けいれん(ひきつけ)を起こした

- 胸の痛みが強い

- 激しい頭痛で首が硬い

再受診を検討すべき症状

- 4日以上高熱が続く(38℃以上)

- 2週間以上発熱が続く

- 症状が改善せず、悪化している

- 血痰が出る

- 体重が急に減った

- 原因不明の発疹

- 関節の腫れや痛みが続く

高齢者やお子さん、持病のある方(糖尿病、心疾患、腎臓病、免疫抑制剤を使用している方など)は、症状が軽くても重症化しやすいため、早めの受診をお勧めします。

当院の診療方針

慎重な鑑別診断を行います

発熱の原因は非常に多岐にわたります。「ただの風邪」と思っていても、実は重大な病気が隠れていることもあります。当院では、以下の点を重視して診断します:

①感染症か、感染症以外かを見極める

②ウイルス性か、細菌性かを判断する

③重症化のリスクを評価する

④見逃してはいけない病気(肺炎、髄膜炎、悪性腫瘍など)を除外する

⑤長引く発熱では、結核、膠原病、悪性腫瘍なども考慮する

適切な治療を提供します

- 抗生物質は必要な時だけ:ウイルス感染には効果がないため、細菌感染が疑われる場合のみ使用します

- 症状に応じた対症療法:つらい症状を和らげることも大切です

- 患者さんと相談しながら:治療方針について丁寧に説明し、ご希望も伺いながら進めます

抗生物質は、細菌性の可能性がある時には有効ですが、まず抗生物質にも副作用が多数(アレルギーや下痢など)あり、飲むデメリットもあります。しかもターゲットの細菌に効果がない場合もしばしばあるので、効果がなかったとしても後日相談いただければ他の細菌にも対処できるようになります。

また発熱初日で風邪症状しかない場合には、重症疾患を疑わないと血液検査は実施しませんが、積極的に希望されたりご希望があったりすれば、是非こちらにお声掛けください。

必要に応じて専門医療機関へご紹介します

- 入院が必要な重症感染症

- 専門的な検査や治療が必要な場合(結核、膠原病、悪性腫瘍など)

- 緊急対応が必要な場合

これらの場合は、速やかに適切な医療機関へご紹介いたします。

最後に

発熱は非常に多くの病気で見られる症状です。多くは風邪などの軽い感染症ですが、中には注意が必要な病気が隠れていることもあります。「様子を見ていいのか」「受診した方がいいのか」迷った時は、お気軽にご相談ください。電話でのご相談も受け付けております。

特に以下のような場合は早めの受診をお勧めします:

- 高熱が続く

- 症状が強い、悪化している

- 息苦しさがある

- 意識がはっきりしない

- 高齢者、乳幼児、持病のある方

皆様の健康をサポートできるよう、スタッフ一同、真摯に診療にあたって参ります。