高血圧症

ー原因・症状・予防・食事のポイントを医療の専門知識に基づいて分かりやすくまとめましたー

本ページの要点

- 高血圧は症状が出にくく、気づかないまま進行する病気

- 放置すると心筋梗塞・脳卒中・慢性腎臓病(CKD)の原因になる

- 健診や家庭測定で指摘されることが多く、早めの相談が重要

- 予防と治療の目的は「血管の老化を防ぎ、重大な病気を予防すること」

- 一次性(本態性)高血圧と二次性高血圧に分類される

- 食事・運動・禁煙・適正体重など生活改善が非常に効果的

目次

- 「高血圧」は何がまずい?原因と症状

- 高血圧を指摘されるケースと受診の流れ

- 高血圧の治療目的(何を予防するのか)

- 高血圧が原因で起こる主な疾患

- 高血圧の種類(一次性高血圧と二次性高血圧)

- 高血圧の治療

- 高血圧の対策・予防

- まとめ

- よくある質問(FAQ)

「高血圧」は何がまずいのか?原因と症状

高血圧は「サイレントキラー」と呼ばれ、症状がほぼ出ないまま進行し、ある日突然重大な病気として現れるのが特徴です。

血圧が高い状態が続くと、血管に強い負担がかかり続け、動脈硬化を加速させます。 この動脈硬化こそが、心筋梗塞・脳卒中・慢性腎臓病といった重大疾患の根本原因であり、リスクとなります。こういった重大疾患になって初めて、胸痛、頭痛、手足のむくみといった症状を自覚することになります。

「少し高い程度だから大丈夫」と放置すると、取り返しのつかない事態になる可能性が高いため、早期の発見と対策が重要です。

高血圧を指摘されるケース(検診など)と受診の流れ

□ 症状が出ないまま進むのが特徴

多くの人は症状がまったくない状態で血圧だけが上昇しています。 頭痛・動悸・めまいなどは「かなり血圧が高くなった時」に起こることが多く、典型的な症状とは言いにくいのが実情です。

□ 指摘されやすい2つのケース

- 健診で血圧が基準値より高いと言われた

- 血圧測定したら「いつも高い」ことに気づいた

健診(特定健診)での基準は:

・収縮期血圧(上)140mmHg以上 ・拡張期血圧(下)90mmHg以上 が高血圧の目安となります。

□ 指摘されたらどうすれば良い?(受診の流れ)

- 1週間程度、家庭血圧を朝夕測る

- 結果を記録して病院へ持参

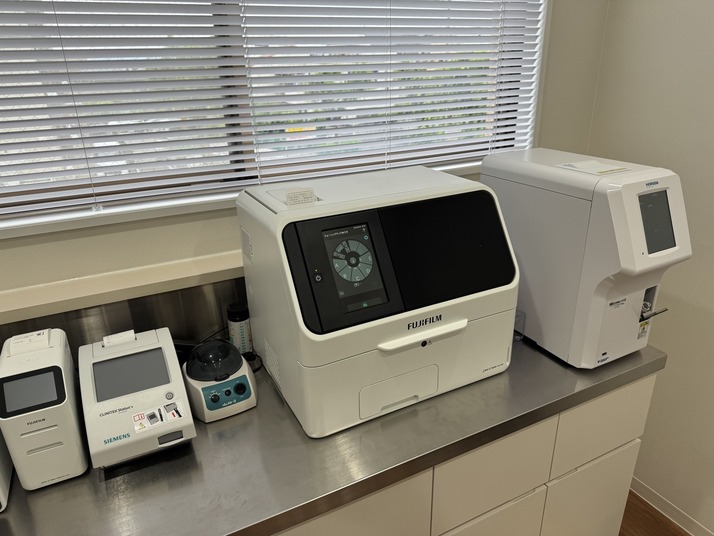

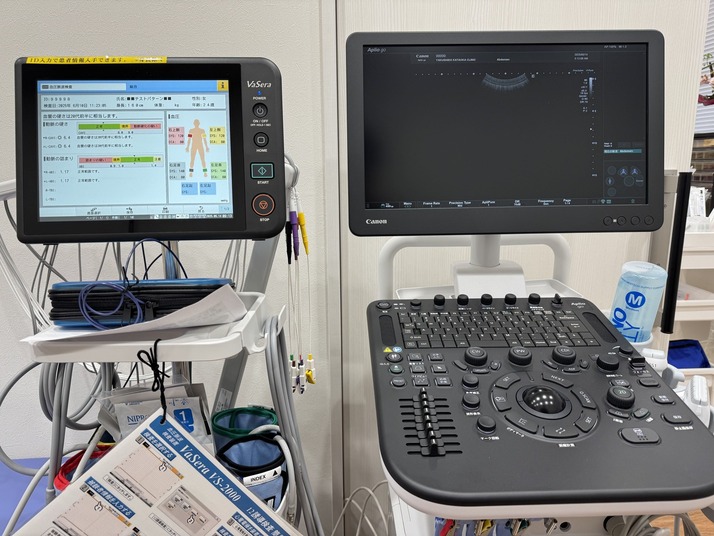

- 問診・検査(血液検査、尿検査、心電図、場合によっては腎臓やホルモン検査)

- 高血圧の原因(一次性か二次性か)を判断

- 数値に応じて生活改善・薬物療法を開始

高血圧の予防・治療の目的(何を守るのか)

高血圧治療のゴールは、単に血圧を下げることではなく、

「大きな血管の病気を予防して、長く健康に暮らすこと」です。

□ 守るべき3つの臓器

- 心臓:心筋梗塞、心不全を予防

- 脳:脳梗塞・脳出血を予防

- 腎臓:慢性腎臓病(CKD)・透析を予防

つまり、治療の本質は「健康寿命を延ばす」ことです。

高血圧が原因で起きる主な疾患

- 心筋梗塞

- 狭心症

- 脳梗塞・脳出血

- 心不全

- 慢性腎臓病(CKD)

- 大動脈瘤・大動脈解離

- 網膜症(眼底出血)

これらはすべて、高血圧による動脈硬化の進行が根本にあります。

高血圧の種類

ー高血圧が主体か、高血圧になる原因が他にあるかー

□ 一次性(本態性)高血圧:90%以上を占める

遺伝体質や生活習慣が複雑に関係するタイプ。 原因を一つに特定することが難しいのが特徴です。

□ 二次性高血圧:原因疾患があるタイプ

以下の病気が原因となり血圧が上昇しているケースです。この場合は、高血圧よりも原因になっている疾患自体を治療することが大切です。

- 原発性アルドステロン症

- 腎動脈狭窄

- 甲状腺疾患

- 睡眠時無呼吸症候群

若い人や、薬を使っても血圧が下がらない場合は、二次性高血圧を疑います。

高血圧の治療

□ 生活改善

「まずは生活改善」ですが、高血圧は生活改善だけでは下がりきらないことも多いです。

□ 薬物療法

薬物療法は血管を守るために非常に効果的です。血圧の数値やリスクに応じて、以下の薬を組み合わせます。

- カルシウム拮抗薬

- ARB(アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬)

- ACE阻害薬

- 利尿薬

- β遮断薬

- α遮断薬

高血圧の対策・予防

① 食事(減塩・生活習慣病と食事の基本)

- 食塩摂取を1日6g未満(あるいはより厳格な制限)

- 加工食品・外食での塩分にも注意

- 野菜・果物、魚、食物繊維を増やし、飽和脂肪酸・トランス脂肪酸の少ない食事を心がける。

② 運動

有酸素運動(ウォーキング、ジョギング、サイクリングなど)を週150分程度が目安です。強度や頻度は年齢や体力に応じて調整してもらいます。

③ 禁煙・節酒

禁煙が最も強く推奨され、長期的には効果が非常に高いです。

アルコール量は1日純アルコール換算で男性20–30g、女性10–20g程度に制限することが推奨されます。

④ 体重管理

BMI 正常域を目指す(一般に22前後)。減量は血圧低下に効果があります。

⑤ 睡眠とストレス対策

ストレス軽減(運動、趣味、瞑想等)をおすすめします。また十分な睡眠時間と睡眠の質を保つことも大切です。不眠の背景に睡眠時無呼吸症候群がある場合には、そちらの治療も積極的に行なっていきます。

⑥ 医療機関との継続的な連携

定期診察で血圧を記録し、必要に応じて薬を調整します。医療機関で血圧測定すると人によっては普段の血圧よりかなり高く結果が出てしまう(白衣高血圧)方がおられます。ですので、普段家庭で定期的に血圧測定されることをお勧めします。

まとめ

高血圧は症状がほぼ無いため、気づかないまま進行します。しかし、放置すると心筋梗塞・脳卒中・慢性腎臓病など、命に関わる疾患を引き起こします。

生活改善と医療介入を組み合わせることで、高血圧は確実にコントロールできます。 健診で指摘された方、家庭で血圧が高めの方は、どうぞ早めにご相談ください。

よくある質問(FAQ)

Q1. 治療を始めたら一生薬を飲み続けなければいけませんか?

A. 必ずしも一生ではありませんが、多くの方は長期継続が必要になります。ただし、生活習慣改善が十分であれば、将来的に薬の減量や中止が検討できる場合もあります。

Q2. 血圧が一時的に高い日もあり、波があるのですが?

A. 血圧は日内変動・心理的影響・体調などで変動します。だから一回の測定だけで判断するのではなく、複数回・異なる時間帯での測定が重要です。

Q3. 塩分を完全にゼロにすればいいのでしょうか?

A. 塩分をゼロにすることは現実的ではありませんし、健康なミネラルバランスも損なわれます。適度な制限(1日6g未満など)を目指すのが一般的です。

Q4. 薬に副作用はありませんか?

A. どの薬にも副作用リスクはあります。例えば利尿薬では電解質異常、降圧薬ではめまいや立ちくらみなどがあります。定期的なモニタリングが重要です。

参考文献

- 日本高血圧学会「高血圧治療ガイドライン2025」

- 厚生労働省 e-ヘルスネット:高血圧

- KDIGO(腎疾患国際ガイドライン)

※本記事は、日本高血圧学会「高血圧治療ガイドライン2025」や厚生労働省のホームページなど上記を参考に、医師が作成しています。