高尿酸血症・痛風

ー高尿酸血症・痛風とは?尿酸の結晶化と合併症の予防について徹底解説ー

高尿酸血症・痛風(痛風発作)は痛みが強くQOLを低下させるだけでなく、腎臓や心血管系に影響することがあるため、原因・検査・治療・予防を理解することが重要です。

本ページの要点

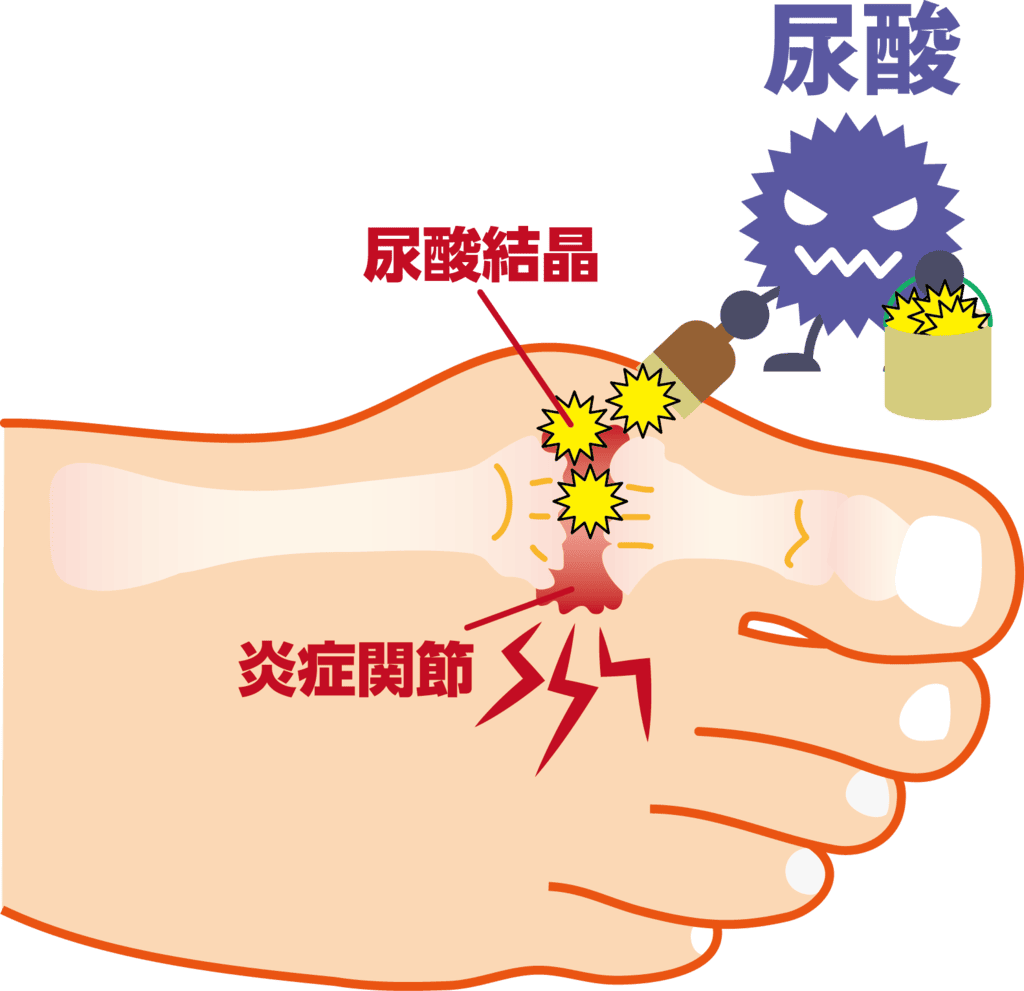

- 高尿酸血症とは血液中の尿酸値が高い状態で、痛風は尿酸結晶が関節で炎症を起こす急性症状である。

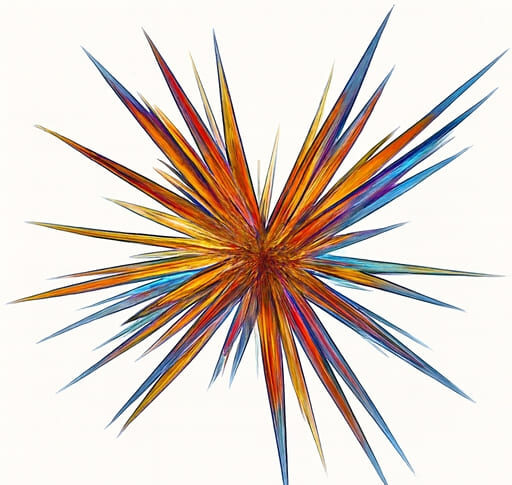

- 尿酸値が高くなると血液内で飽和状態となり、その尿酸が尿酸ナトリウム結晶というウニのような結晶として関節内に出現する。

- 高尿酸血症は腎結石・慢性腎臓病や心血管疾患と関連する可能性があり、単なる数値だけでなく全身管理が大切。

- 治療は痛風発作時の急性治療と、再発予防のための尿酸低下療法(薬物+生活改善)の2段階。

- 生活改善(体重管理、節酒、低プリン・適正エネルギー食、水分摂取、運動)は再発予防に重要であり、薬物療法は個々のリスクで判断される。

高尿酸血症と痛風について

高尿酸血症とは、血液中の尿酸値が高い状態を指します。 一方、痛風発作は、尿酸が結晶化して関節内に沈着し、 強い炎症と痛みを引き起こす急性症状です。 高尿酸血症が続くことで、痛風発作を起こしやすくなります。

尿酸値が高い状態が続くと、血液中で尿酸が飽和し、 尿酸ナトリウム結晶として析出します。 これらの結晶は、ウニのような形をしており、 関節内に沈着することで、突然の激しい痛みや腫れを引き起こします。

高尿酸血症は、痛風だけの問題ではありません。 腎結石や慢性腎臓病、心血管疾患との関連も指摘されており、 単に尿酸値の数値を見るだけでなく、 全身の健康状態を含めた総合的な管理が重要です。

治療は大きく分けて、 痛風発作時の急性期治療と、 再発を防ぐための尿酸低下療法の2段階で行われます。 尿酸低下療法には、薬物療法に加えて生活習慣の改善が含まれます。

体重管理、節酒、低プリン・適正エネルギー食、 十分な水分摂取、適度な運動といった生活改善は、 痛風発作の再発予防に欠かせません。 薬物療法については、尿酸値や合併症の有無などを考慮し、 患者さん一人ひとりのリスクに応じて判断されます。

目次

痛風発作と高尿酸血症

高尿酸血症は血清尿酸値が7.0 mg/dL以上の状態を指します。尿酸値が高いと、尿酸が結晶化しやすくなり、関節に沈着すると痛風(激烈な関節痛・腫れ・発赤)を引き起こします。最も多い場所として、足の親指の付け根が赤く腫れて激痛になります。日本の治療ガイドラインでも高尿酸血症は管理すべき疾患として扱われています。

尿酸の結晶化

尿酸はプリン体の最終代謝産物で、水に溶けにくい性質があります。血清中の尿酸濃度が高まり「飽和」状態になると、尿酸ナトリウム(MSU)結晶を形成しやすくなります。

結晶が関節内に析出すると、免疫細胞(好中球など)が反応し強い炎症を引き起こします。これが痛風発作の病態です。急性期にはNSAIDs、コルヒチン、ステロイドなどで炎症を抑えます。

動脈硬化、合併症について

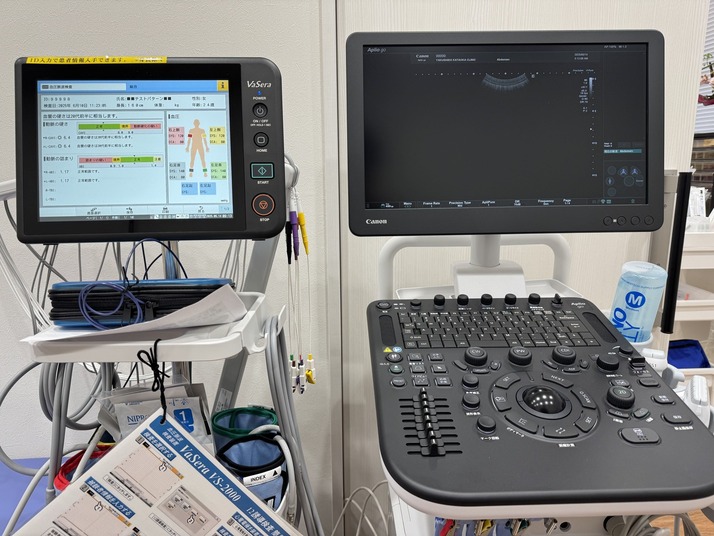

高尿酸血症は単に痛風のリスクだけでなく、心血管疾患や腎疾患と関連が示唆されています。高尿酸血症と動脈硬化(動脈の硬化・血管の剛性増大)との関連を示す報告があり、尿酸自体が血管の炎症や酸化ストレスを誘導する可能性が議論されています。ただし、因果関係が確定しているわけではなく、他のリスク(高血圧・糖尿病・肥満)と共存している点に注意が必要です。

また尿酸値が高くなると慢性腎臓病を進行させる要因となるため、尿酸値の管理が重要となるケースがあります。個別の臨床状況に応じた評価と治療が必要です。

高尿酸血症の原因

高尿酸血症の原因は大きく分けて「尿酸産生過剰型」「尿酸排泄低下型」「混合型(両方)」です。以下に代表的な要因を挙げます。

□ 生活習慣に関連する要因

- 高プリン食(内臓・一部の魚介類・濃いだし等)や過度のアルコール摂取(とくにビール)は尿酸産生を増やす。

- 肥満・メタボリックシンドロームは尿酸上昇と関連する。

- 脱水や大量の糖質摂取も影響する場合がある。

□ 排泄低下に関する要因

- 腎機能低下(慢性腎臓病)や利尿薬などの薬剤が尿酸排泄を低下させる。

- 甲状腺機能低下や一部の疾患が関与することがある。

□ 遺伝的/特発性要因

一部には遺伝的素因や体質があり、同じ食生活でも高尿酸になりやすい人がいます。

高尿酸血症の治療(急性発作と長期管理)

□ 痛風の治療

- 急性期は痛みと炎症を速やかに抑える。一般的にはNSAIDs、コルヒチン、またはステロイド注射・内服が用いられる(ご本人の腎機能・服薬状況で選択)。

- 痛風発作中に尿酸低下薬を開始すると急激な痛みを誘発することがあるため注意が必要。

□ 長期管理(再発予防と合併症リスク低減)

- 生活習慣の改善(減酒、体重管理、プリン摂取の調整、水分摂取)を行う。

- 再発が多い、関節破壊や腎障害がある、尿酸結石を繰り返すなど高リスクの患者には尿酸値を低下させる内服薬を開始する。目標血清尿酸値はガイドラインで示されている(一般に 6.0 mg/dL以下 を目標とすることが多い)。

- 薬剤選択は腎機能や心血管リスク、薬剤相互作用を考慮して行う。

高尿酸血症の予防・対策

● 日常の食事と生活習慣

- アルコール(特にビール)を控える

- 内臓や一部の魚介類(かつお節・干物など)など高プリン食品の摂取を調整する

- 過度な糖質・果糖の摂取を控える(ジュース類に注意)

- 適正体重を維持し、定期的に運動する

- 十分な水分摂取で尿量を保つ(結晶形成を抑える)

● 定期的な検査と医師との連携

血清尿酸値・腎機能・尿検査を定期的にチェックし、異常があれば専門医と相談のうえ早めの対応を行ってください。

まとめ

高尿酸血症・痛風は「数値(尿酸)」だけでなく、結晶化のしやすさ・腎機能・生活習慣・合併症リスクを総合的に評価して管理することが重要です。急性発作は速やかな炎症抑制が必要で、再発予防には生活改善と必要に応じた尿酸低下療法が有効です。定期検査と主治医との連携で、腎・心血管合併症を未然に防ぎましょう。

よくある質問(FAQ)

Q1. 尿酸値が高いだけで必ず痛風になりますか?

いいえ。高尿酸血症の人のすべてが痛風発作を起こすわけではありません。尿酸値以外に結晶化しやすい局所条件や個人差が関与します。

Q2. 尿酸値はどのくらい下げれば良いですか?

一般的な目標は血清尿酸値を6.0 mg/dL以下に保つことです。ただし個別の目標は病歴・合併症に応じて医師が設定します。

Q3. 痛風発作中に尿酸を下げる薬を始めても良いですか?

発作中に尿酸低下療法を新たに開始すると一時的に発作を誘発することがあるため、基本的に急性期の治療はまず炎症管理を優先し、医師と相談の上で開始時期を決めます。

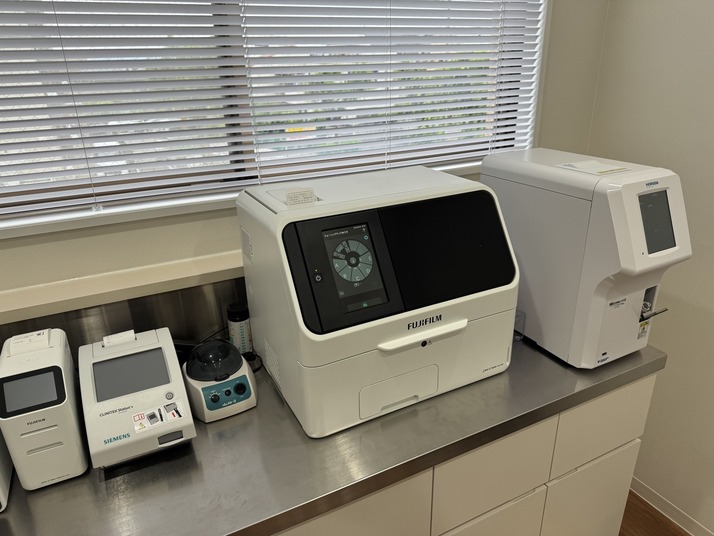

Q4. どんな検査を受ければ良いですか?

血液検査(尿酸値、腎機能)、尿検査(尿酸結晶や血尿の有無)、必要に応じて画像検査(腎結石の有無)などが検査項目です。

Q5. 自分でできる予防の一番大事なことは?

飲酒量の見直し(特にビール)と適正体重の維持、十分な水分摂取が重要です。日常の食事で高プリン食品や高果糖飲料を控えることも効果的です。

参考文献

※本記事は日本痛風・尿酸核酸学会「高尿酸血症・痛風の治療ガイドライン 第3版」などを参考に、医師が内容を精査して作成しています。