肥満症

単に体重が多いというだけでなく、健康に悪い影響を及ぼす肥満を「肥満症」といいます。

肥満そのものが病気を引き起こす場合、または肥満によって他の病気が悪化する場合に診断されます。

日本肥満学会の定義では、BMI(体格指数)25以上を「肥満」とし、そのうち健康障害(高血圧・糖尿病・脂質異常症・高尿酸血症・睡眠時無呼吸症候群など)を伴う場合を「肥満症」と呼びます。

肥満の判定基準(BMI)

| 区分 | BMI(体重[kg] ÷ 身長[m]²) | 判定 |

|---|---|---|

| 18.5 未満 | 低体重(やせ) | 栄養不足に注意 |

| 18.5〜24.9 | 普通体重 | 標準的な体型 |

| 25.0〜29.9 | 肥満(1度) | 生活習慣の見直しを推奨 |

| 30.0〜34.9 | 肥満(2度) | 医師による管理が必要 |

| 35.0〜39.9 | 肥満(3度) | 専門的治療が必要 |

| 40以上 | 肥満(4度) | 重度肥満、合併症リスク大 |

肥満症が問題となる理由

肥満は単なる「体重の問題」ではなく、生活習慣病の根本的な原因となることが多いです。

以下のような疾患のリスクが高まります:

・高血圧症

・糖尿病(2型糖尿病)

・脂質異常症

・高尿酸血症(痛風)

・心臓病・脳卒中

・睡眠時無呼吸症候群

・脂肪肝(非アルコール性脂肪性肝疾患:NAFLD)

肥満の原因

・エネルギー摂取量(食事)が消費量より多い

・運動不足、デスクワーク中心の生活

・睡眠不足やストレスによる食欲亢進

・加齢やホルモンバランスの変化

・遺伝的・体質的要因

治療

1. 食事療法

・「腹八分目」を意識し、摂取カロリーのコントロール

・炭水化物・脂質・タンパク質のバランスを整える

・野菜・海藻・きのこ類などで食物繊維を摂取

・間食や甘い飲料を控える

2. 運動療法

・1日30分程度の有酸素運動(ウォーキング・サイクリングなど)を週3回以上

・無理のない範囲で継続することが大切

・筋肉量を維持・増やすと基礎代謝も上がります

3. 行動療法

・体重や食事内容を記録する習慣

・睡眠・ストレス管理の改善

4. 薬物療法(必要な場合)

・生活習慣改善で効果が得られない場合に検討

・医師の指導のもと、肥満症治療薬(GLP-1受容体作動薬など)を使用することもあります

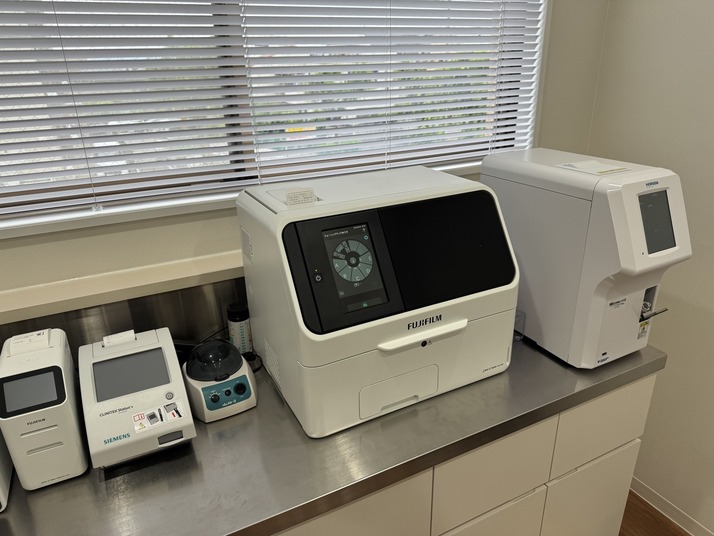

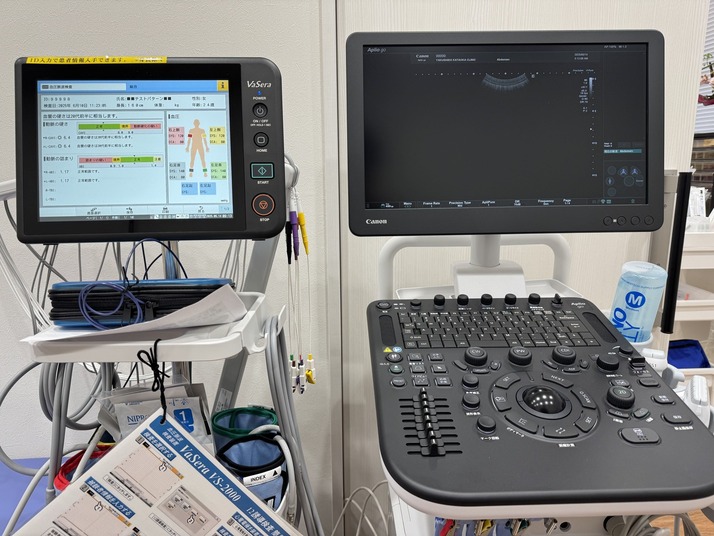

当院での取り組み

当院では、肥満の原因を丁寧に分析し、無理のない減量目標を一緒に立てていきます。

食事・運動・生活リズムの改善を中心に、医学的根拠に基づいた体重管理をサポートします。

必要に応じて、管理栄養士による食事指導や薬物療法も行います。

よくあるご質問(FAQ)

Q1. 「肥満」と「肥満症」はどう違うのですか?

A. 「肥満」は体重が多い状態を指しますが、「肥満症」は肥満によって健康障害が生じている状態をいいます。単なる体重の問題ではなく、治療が必要な「病気」です。

Q2. ダイエットを始めても続きません。どうすればいいですか?

A. 無理な食事制限や短期間の減量はリバウンドの原因になります。小さな目標を立て、週1回の体重チェックなど「続けられる方法」を一緒に探すことが大切です。

Q3. 少し太っているだけでも病院に行った方がいいですか?

A. 健康診断で血圧・血糖・コレステロールなどに異常がある場合は、肥満が関係している可能性があります。早めの相談で生活習慣を見直すことが、将来の病気予防につながります。

Q4. 薬でやせることはできますか?

A. 近年はGLP-1受容体作動薬など、肥満症に保険適用される薬も登場しています。ただし、生活習慣の改善が治療の基本です。薬はあくまで補助的に使用します。(近日中に肥満治療薬について解説するページを作成します)